Mille e non più mille: l'Europa davanti alla fine del mondo |

L'Europa intorno all'anno Mille |

All’inizio del secondo millennio dell’era cristiana – cioè a partire dall’XI secolo - l’Europa fu teatro di profonde rivoluzioni in ogni campo, che contribuirono in maniera decisiva a trasformare radicalmente il modo di vivere e di pensare degli abitanti del continente

Tra il X e il XIV secolo la cultura europea andò assumendo caratteristiche sempre meglio definite e destinate, in molti casi, a diventare elementi inconfondibili dell’identità culturale dell’Europa, fino ad oggi. Tra queste, particolarmente importanti sono:

Gli ultimi anni del primo millennio dell’era cristiana furono segnati da calamità naturali, carestie ed epidemie tali da indurre alcuni a pensare che la fine del mondo fosse vicina, secondo l’interpretazione che veniva data di certi passi dell’Apocalisse.

L'Europa del secolo XI |

La nascita dei Comuni e l'aumento demografico |

L'età comunale indica un periodo storico del medioevo, contraddistinto dal governo locale dei comuni, che riguardò vaste aree dell'Europa occidentale.

Ebbe origine in Italia centro-settentrionale attorno alla fi- ne dell'XI secolo, sviluppandosi, poco dopo, anche in al-cune regioni della Germania centro-meridionale e nelle Fiandre. Si diffuse successivamente (in particolare fra la seconda metà del XII e il XIV secolo), con forme e moda- lità diverse, anche in Francia, Inghilterra e nella penisola iberica.

In Italia, culla della civiltà comunale, il fenomeno andò esaurendosi fin dagli ultimi decenni del XIII secolo e la prima metà del secolo successivo, con la modificazione degli equilibripolitici interni, con l'affermazione sociale di nuovi ceti e con la sperimentazione di nuove esperienze di governo (signoria cittadina). Nella penisola italiana città erano sottoposte all'autorità suprema dell'imperatore: questo è il punto di partenza per comprendere la dinamica storica che accompagnò lo sviluppo del Comune in Italia e le lotte che esso dovette sostenere per affermarsi.

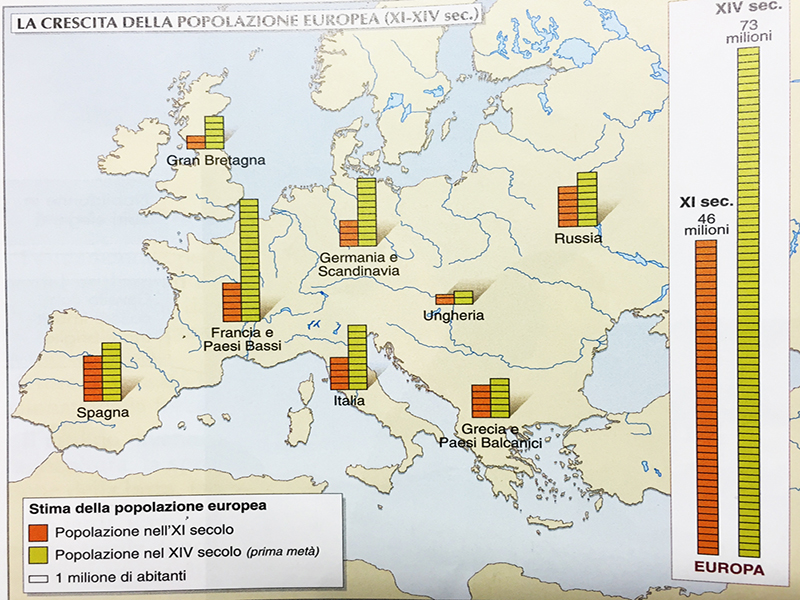

L'incremento demografico dell'anno Mille portò alla formazione di nuovi centri urbani e alla rinascita di quelli esistenti. Così, la città tornava a essere, come nell'antichità, il centro propulsore della società civile. All'interno delle mura vennero a convivere uomini di estrazione sociale molto diversa: contadini inurbati in seguito all'eccedenza di manodopera nei campi, feudatari minori che cercavano di sottrarsi ai vincoli verso i grandi feudatari trasferendosi in città, oltre che notai, giudici, medici, piccoli artigiani e mercanti. Questi costituivano per eccellenza la classe dei “borghesi”, vale a dire di colo- ro che, non essendo nobili, traevano la propria prosperità dall'esercizio di arti o mestieri, avendo nella città il loro ambiente naturale.

Quindi, con la rinascita delle città nell'XI secolo e la ripre-sa delle attività artigianali, i nuovi ceti urbani si riunirono per liberarsi dai vincoli feudali e dall'autorità imperiale, creando una nuova realtà politica: il Comune. Fu inevitabile che molte città cominciassero a svilupparsi come organismi autonomi, ponendo sotto il proprio controllo le campagne circostanti: questi nuovi organismi politici prendono il nome di Comuni, per l'appunto, e consistono in vere e proprie città-Stato, con leggi e magistrature indipendenti dalla soggezione ai grandi feudatari. In teoria, peraltro, le città non potevano essere del tutto autonome, poiché erano soggette a organismi più vasti: o appartenevano ai grandi feudatari o erano sotto il diretto controllo del re o dell'imperatore. Ma in pratica in alcune zone dell'Europa, come nelle Fiandre o nel nord-Italia, il potere dell'Impero era debole e proprio in queste zone l'istituzione comunale poté svilupparsi.

Il Comune espresse quindi l'emancipazione dalla soggezione feudale, dando luogo a una profonda trasformazione sociale, caratterizzata dal rifiorire delle attività commerciali e dall'emergere della borghesia.

La nuova struttura commerciale |

Lingua volgare in latino "vulgus" era un'espressione con la quale, nel Medioevo ed in Europa occidentale, si indicavano le lingue parlate dal popolo derivate dal latino ma notevolmente distante dal latino classico, il quale, con la diminuzione delle comunicazioni causata dalla caduta dell'Impero romano d'Occidente, si era evoluto in modo diverso di regione in regione, influenzato da substrati diversi dovuti ai diversi idiomi originari dei popoli conquistati, nonché da superstrati dati dai dialetti delle popolazioni barbariche (germaniche, slave, etc) confinanti. C'è da premettere che, già in epoca romana come in epoca medievale, è sempre esistita una lieve distanza tra lingua scritta e lingua orale, il che ha dato origine, in concomitanza anche con la differenza culturale tra i vari ceti sociali, alla formazione dei dialetti "volgari" (in latino "sermones vulgares"), come detto sopra. Dal "volgare" parlato nei diversi paesi si sono evolute le attuali lingue romanze (dal latino romanice loqui), alcune delle quali diventate di stato (italiano, francese, spagnolo La lingua volgare non ha una data di nascita precisa, tuttavia dal secolo VIII in poi si possono trovare numerosi documenti che comprovano la necessità, per chi volesse essere compreso al di fuori della cerchia deichierici, di adoperare, anche per iscritto, la lingua volgare. Dall'VIII secolo si hanno le prime testimonianze di una lingua che si differenzia nettamente dal latino: i primi scritti in lingue volgari italiane pervenuti fino a noi sono l'Indovinello veronese, scritto verso l'anno 800 (che una parte degli studiosi considera però ancora un esempio di latino volgare), i Placiti cassinesi del 960 circa, e la Guaita di Travale[1], scritta il 6 luglio 1158, da molti definita un vero e proprio verso poetico e per questo ritenuta fondamentale nella ricerca delle origini del Dolce stil novo. Dell'842 è invece il Giuramento di Strasburgo, in volgare francese e tedesco. Nell'XI secolo i volgari italiani, con notevoli differenziazioni nelle varie regioni, risultano in uso corrente in documenti di carattere giuridico, ecclesiastico e mercantile. |

Sino alla fine del Duecento, l’Europa, pur tra conflitti e rivolgimenti, aveva goduto di una crescita e di uno sviluppo tali da fare sperare in un progresso ancora maggiore. Il Trecento fu, invece, un secolo di drammatici cambiamenti. Il nuovo secolo fu segnato da carestie, guerre ed epidemie che portarono morte e distruzione ovunque e seminarono tra la popolazione dell’Europa un sentimento di terrore e di sfiducia.

Nuove forme pittoriche e architettoniche Il gotico è una fase della storia dell'arte occidentale che, da un punto di vista cronologico, inizia all'incirca alla metà del XII secolo inFrancia Il gotico fu un fenomeno di portata europea dalle caratteristiche molto complesse e variegate, che interessò tutti i settori della produzione artistica, portando grandi sviluppi anche nelle cosiddette arti minori: oreficeria, miniatura, intaglio di avorio, vetrate, tessuti, ecc. La nascita ufficiale dello stile viene identificata in architettura, con la costruzione del coro dell'Abbazia di Saint-Denis a Parigi, consacrata nel 1144. Dall'Île-de-France le novità si diffusero con modi e tempi diversi in Inghilterra, Germania, Spag Per esempio in Spagna e in Inghilterra il gotico segna la nascita delle monarchie nazionali, mentre in altre zone è espressione dei poteri feudali, o ancora dei liberi comuni dominati dalla nuova borghesia urbana. In epoca gotica vi fu uno stretto rapporto tra arte e fede cristiana, ma fu anche il periodo nel quale rinacque l'arte laica e profana. Se in alcuni ambiti si cercarono espressivi effetti antinaturalistici, in altre (come nella rinata scultura) si assistette al recupero dello studio del corpo umano e degli altri elementi quotidiani. |

Una rifondazione del sapere

"Mentre ammiravo questo spettacolo in ogni suo aspetto ed ora pensavo a cose terrene ed era, invece, come avevo fatto con il corpo, levavo più in alto l’anima, credetti giusto dare uno sguardo alle Confessioni di Agostino, dono del tuo affetto, libro che in memoria dell’autore e di chi me l’ha donato io porto sempre con me: libretto di piccola mole ma d’infinita dolcezza. Lo apro per leggere quello che mi cadesse sott’occhio: quale pagina poteva capitarmi che non fosse pia e devota? Era il decimo libro. Mio fratello, che attendeva per mia bocca di udire una parola di Agostino, era attentissimo. Lo chiamo con Dio e testimonio che dove dapprima gettai lo sguardo, vi lessi: «E vanno gli uomini a contemplare le cime dei monti, i vasti flutti del mare, le ampie correnti dei fiumi, l’immensità dell’oceano, il corso degli astri e trascurano se stessi».8 Stupii, lo confesso; e pregato mio fratello che desiderava udire altro di non disturbarmi, chiusi il libro, sdegnato con me stesso dell’ammirazione che ancora provavo per cose terrene quando già da tempo, dagli stessi filosofi pagani, avrei dovuto imparare che niente è da ammirare tranne l’anima, di fronte alla cui grandezza non c’è nulla di grande." F. Petrarca, Le familiari, trad. it. di U. Dotti, Argalia, Urbino 1974, vol. I. |

Nuove realtà sociali |

Subito dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente gran parte della matematica greca andò persa. Molte biblioteche, come quella di Alessandria, andarono distrutte. Solitamente gli studiosi cristiani non diedero importanza alla matematica nei loro lavori.

Nei primi secoli dopo la fine dell'Impero romano non ci fu quasi nessun progresso nel sapere matematico. Anche se la matematica, divisa in Aritmetica, Geometria, Astronomia e Musica (Quadrivio), faceva parte delle Arti Liberali, le nozioni matematiche studiate riguardavano soprattutto l'agrimensura.

Verso l'XI secolo la cultura occidentale entrò in contatto con quella araba e grazie anche alla scuola di traduttori di Toledo e a persone come Adelardo di Bath, iniziarono a circolare in Europa le traduzioni dall'arabo di classici matematici antichi come gli Elementi ma anche di lavori arabi quali l'Algebra di al-Khwarizmi e greci come l'Almagesto diTolomeo.

Leonardo Fibonacci (1170-1250 ca), detto anche Leonardo Pisano, fu probabilmente il più grande matematico del periodo. Nel suo Liber Abaci fece conoscere in Europa il sistema di numerazione decimale e lo zero. Nel trattato si trovano molti problemi di natura pratica o commerciale, alcuni di essi comunque svelano le grandi doti di matematico di Fibonacci come quello della moltiplicazione dei conigli che genera la sequenza di Fibonacci. |

Il Declino del Comune.

Dopo la morte di Federico II e la crisi del potere imperiale,era tramontata in Italia la possibilità di creare uno Stato unitario. Le principali forze che ostacolavano questo progetto erano il papato ed il comune. Il papato, dopo lo scontro tra Filippo il Bello e Bonifacio VIII aveva trovato ad Avignone la protezione dei re di Francia e non era nemmeno in grado di controllare le terre del Patrimonio di San Pietro. I comuni vivevano invece una situazione di crisi politica dovuta al loro assetto interno. La principale debolezza del comune stava nella sua incapacità di allargare la partecipazione del popolo. Conseguenze particolarmente gravi ebbe la mancata integrazione della popolazione del contado,considerata inferiore ed esclusa dai diritti politici. La mancata evoluzione del comune verso forme più avanzate di organizzazione statuale si deve anche alla forza che nelle città avevano altre cellule della società urbana medievale ( famiglie,relazioni di parentela, corporazioni, confraternite). Proprio da queste cellule nascevano le fazioni,le quali erano in lotta tra di loro. Oltre ai motivi politici ed economici, altri motivi di contrasto erano simpatie, tradizioni familiari, clientele, appartenenza ad una 'contrada' o ad una determinata 'Arte'. La conflittualità radicata nella vita politica comunale portò a situazioni di vera e propria ingovernabilità,che portò ad esecuzioni feroci e a una crisi politica. |